Ogni tanto apro la Bibbia e leggo un passo a caso. Sì, forse la uso come una specie di “Grande Libro delle Risposte”, ma mi piace pensare che, per me, funzioni meglio come un “Grande Libro delle Domande”.

Anche perché se ti capita un versetto come questo ti viene spontaneo farti una domanda molto semplice e onesta: ma come cavolo scriveva San Paolo?

“Perché ciò a cui la carne ha l’animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito ha l’animo è vita e pace.”

— Romani 8:6

Già solo qui ci sono almeno tre parole che ti obbligano a fermarti: carne, Spirito, animo. E tutte buttate lì, una dietro l’altra, senza nessuna spiegazione. Allora ti rendi conto che se vuoi anche solo iniziare a capirci qualcosa, non puoi accontentarti di leggere il testo così com’è. Devi andare a cercare il contesto. Devi leggerti almeno qualche nota, qualche commento. Devi capire com’è che ragionava Paolo, qual era il suo stile, il suo linguaggio. E soprattutto il suo lessico.

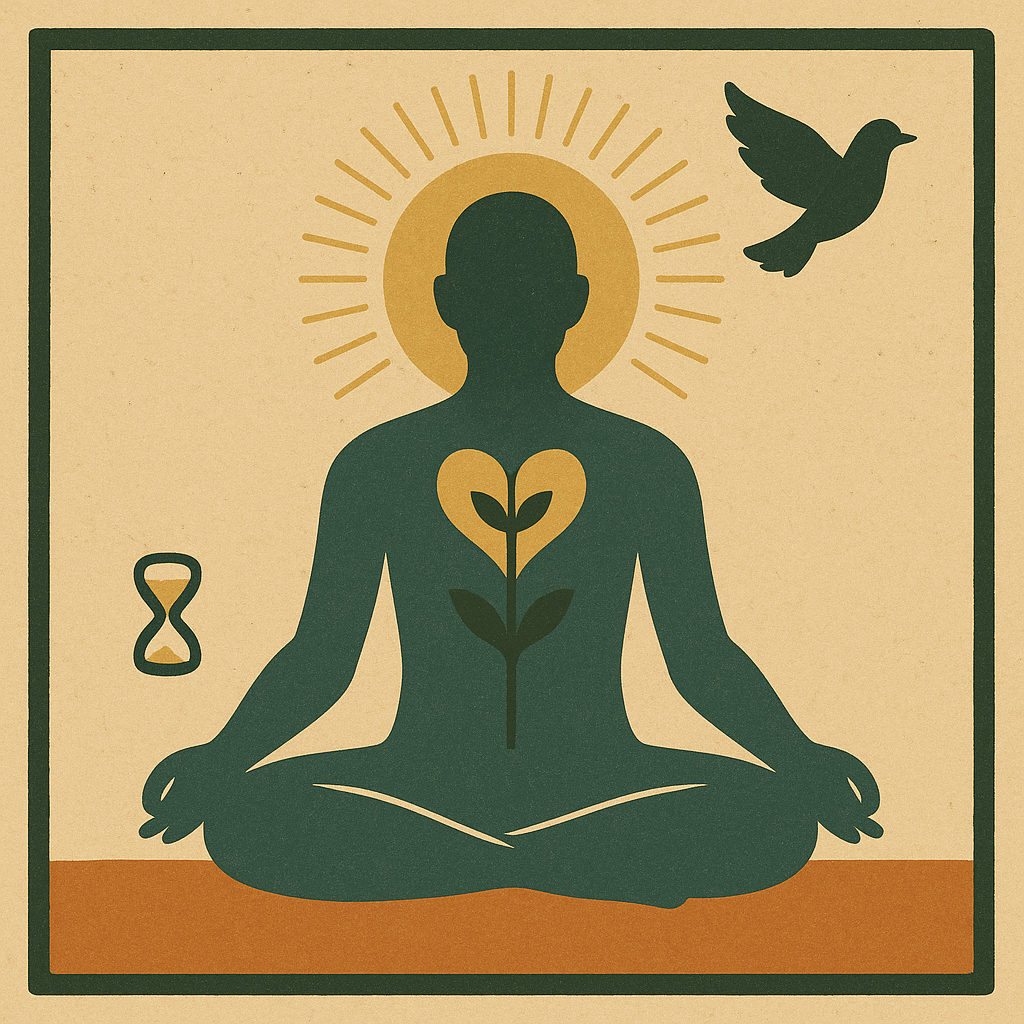

Per esempio: la parola “carne”, in greco sarx, per Paolo non è semplicemente il corpo, o il corpo in senso biologico. È una specie di scorciatoia linguistica per indicare tutto ciò che è disconnesso da Dio. È l’essere umano nella sua versione più chiusa, più egoica, più istintiva, più guidata dai bisogni e dalla paura. Quella parte che vuole salvarsi da sola, che rincorre i desideri del momento e si difende a colpi di controllo e attaccamento. Quella parte che spesso chiamiamo “me stesso” ma che forse è solo un programma che gira in loop.

E allora dire che “ciò a cui la carne ha l’animo è morte” non vuol dire che il corpo è male o che i piaceri vanno evitati. Significa che se vivi dominato da quella parte lì, da quella versione impoverita e impaurita di te, prima o poi dentro muori. Non senti più nulla. Ti anestetizzi. Ti disconnetti. Vivi con il pilota automatico inserito, schiacciato dalle abitudini, dalle illusioni, dal bisogno continuo di avere ragione o di avere qualcosa.

Poi c’è lo “Spirito”. In greco pneuma. Che non è un modo poetico per dire “l’anima”, ma qualcosa di più preciso e profondo. È il respiro divino, la parte più viva e lucida di te, quella che è già in comunione con Dio – o con la verità, o con l’amore, chiamalo come vuoi. È l’intelligenza profonda che sa ascoltare, che sa stare, che non ha bisogno di fuggire o reagire. Quella che non si afferra, non si impone, ma si manifesta quando ti fermi, quando lasci andare, quando finalmente ti arrendi.

Ecco allora il senso della seconda parte del versetto: “ma ciò a cui lo Spirito ha l’animo è vita e pace”. Quando lasci che sia quella parte lì a guidarti – non a comandare, ma a ispirare – allora trovi una forma di vita che non è sopravvivenza, ma vera presenza. E la pace di cui parla Paolo non è solo tranquillità, ma shalom, cioè una pienezza, un’armonia che non dipende dalle circostanze.

Insomma, non è un versetto da leggere in piedi mentre aspetti il caffè. È un versetto da masticare, rileggere, portarci dentro la giornata. Anche solo per farsi una domanda semplice: chi sta guidando adesso? La carne o lo Spirito?

Io, stamattina, me lo sto chiedendo.