A Gaza sta succedendo un casino.

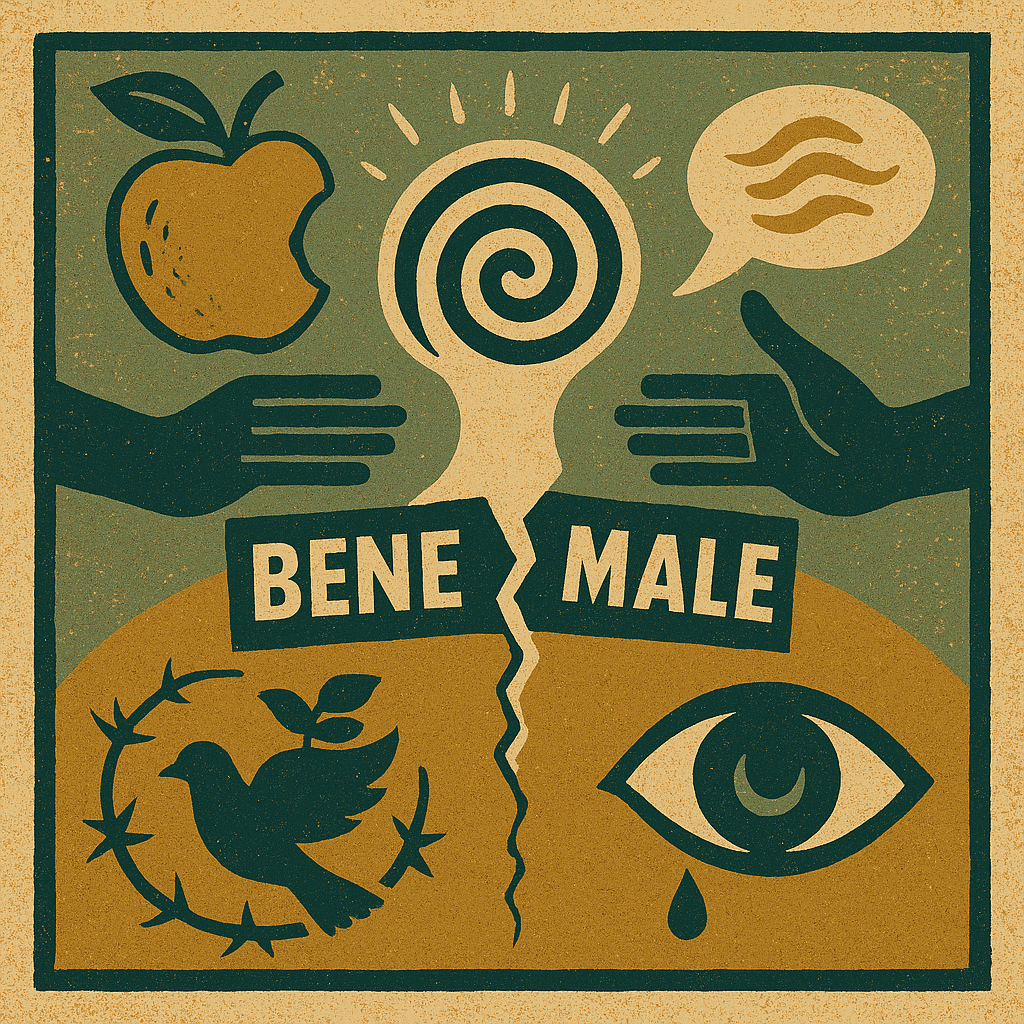

E siamo tutti d’accordo che Israele sta compiendo un genocidio. Lo stanno dicendo in tanti, ormai, finalmente, anche dentro l’ONU. Ma dire che Israele — o peggio, “gli Ebrei” — sono il male, serve forse più a noi che a loro. Serve a darci l’illusione di averlo capito, il male. Di poterlo delimitare, incasellare e poi esorcizzare come un bubbone esterno da schiacciare via.

Ma il brufolo è un sintomo, non la causa della malattia.

Per spiegare cosa intendo, la devo prendere molto da lontano e partire — ancora una volta — dalla Bibbia. Seguitemi, se vi va. E aspettate a incazzarvi.

In principio era il Verbo.

Molti pensano che questa frase sia all’inizio della Bibbia, ma in realtà è nel Vangelo secondo Giovanni, non in Genesi. Giovanni la scrive decenni dopo la morte di Cristo:

“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio”.

(Giovanni 1,1)

“Verbo”, qui, probabilmente traduce il greco Logos, un concetto con una lunga storia — da Eraclito a Platone, fino a Filone di Alessandria — che significa insieme parola, ragione, principio ordinatore dell’universo.

Secondo molti teologi, Giovanni scrive così perché, se davvero Gesù è diventato eterno con la resurrezione, allora bisogna ricollocarlo in tutto il tempo: passato, presente e futuro. “Eterno”, infatti, non significa “per sempre” (da adesso in poi): significa “sempre” (in ogni punto del tempo). Quindi anche nel “principio”.

Nel principio della Genesi, in effetti, qualcosa di simile c’è già:

“Dio disse: ‘Sia la luce!’ E la luce fu”.

(Genesi 1,3)

Dio crea le cose dicendo. Le fa esistere con la parola. E il cerchio, in un certo senso, si chiude.

Apro una parentesi.

Sul fatto che Gesù fosse davvero presente “in principio” — cioè già esistente prima della creazione — si è consumato uno dei dibattiti più violenti della storia cristiana: il Concilio di Nicea, nel 325 d.C.

Da una parte c’era Ario, che sosteneva che il Figlio fosse “creato”, quindi non eterno come il Padre. Dall’altra Atanasio, per cui il Figlio era “della stessa sostanza” del Padre.

Vinse Atanasio, ma non fu una vittoria spirituale. L’imperatore Costantino intervenne direttamente nel concilio, esercitando pressioni e promettendo favori a chi appoggiava la linea di Anastasio, poi divenuta “ufficiale”.

Un metodo più da partito che da concilio, a ben vedere.

Per chi vuole approfondire: The Council of Nicaea, Lewis Ayres, Oxford University Press, 2004.

Chiusa parentesi.

Ma allora cosa vuol dire che “in principio era il Verbo”?

Ovviamente non che all’inizio del mondo ci fosse un verbo all’infinito in -are, -ere o -ire. Vuol dire che c’era la Parola. O meglio: c’era il Logos. Un’idea greca, come abbiamo visto, ma che Giovanni riprende per farci entrare Gesù perché, così facendo, lo può “collegare” non solo a Dio e alla Creazione, ma anche alla storia della filosofia.

Come a dire: se la filosofia cerca il principio, e se il principio è il Logos, allora il Logos è Cristo. E Cristo è il principio di tutto.

Geniale, se ci pensate.

Ma qui arriva il punto, il mio. Per me, in effetti, è tutto un po’ più semplice di così. E credo che la chiave di tutto sia in un’altra pagina della Genesi. Quella in cui l’uomo mangia il frutto proibito:

“Dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente morirai”.

(Genesi 2,17)

E poi:

“Allora la donna prese del frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò”.

(Genesi 3,6)

Infine, Dio dice:

“Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male”.

(Genesi 3,22)

Ma allora “conoscere il bene e il male” cosa significa?

Secondo alcuni significa individuarsi, acquisire coscienza morale. Secondo altri è un atto di disobbedienza radicale. Ma forse, più semplicemente, significa questo: che a un certo punto l’uomo ha deciso di essere lui stesso a stabilire cos’è bene e cos’è male.

Ha tolto a Dio il ruolo di Ordine originario delle cose e ha cominciato a usare etichette volatili, variabili, culturali.

Perché se ci pensiamo, ciò che è “male” per una civiltà può essere “bene” per un’altra. Ciò che è diventato giusto oggi era sbagliato ieri o tornerà a esserlo domani. Cambiano i secoli, cambiano i paradigmi, e cambia anche il male.

Nell’induismo si direbbe che prima c’era il Dharma, il flusso armonico dell’universo, e ora c’è il Karma: la legge delle conseguenze.

Il Dharma ti porta con la corrente, il Karma ti punisce mentre provi a risalirla, convinto che il tuo modo di distinguere giusto e sbagliato sia quello “vero”.

E mentre lotti e sbatti contro gli scogli e il fondale, ti dici: “Il mondo è un postaccio.”

E allora torniamo a Gaza. A Israele e Palestina.

Gli ebrei di oggi forse sono diventati brutali anche perché brutalizzati dalla storia. Dai tedeschi, certo. Ma anche dalla diaspora, dai pogrom, dal ghetto, da secoli di esclusione e persecuzione. Se guardiamo ai video che girano su internet, i ragazzini ebrei sono genuinamente spaventati dai palestinesi, sono davvero convinti che tutti i palestinesi vogliano ucciderli e sterminarli.

Ma, per esempio, i tedeschi no? Non sono stati anche loro umiliati prima di diventare “un popolo di nazisti”? Basti pensare alla pace di Versailles del 1919, alle riparazioni imposte, alla crisi economica e alla frustrazione identitaria che ne seguì (un bel libro per approfondire: Peacemakers, di Margaret MacMillan, 2001).

E se andiamo ancora indietro, vedremo che quasi ogni violenza comincia da un dolore.

Ogni carnefice è stato vittima.

È questo, forse, che racconta il mito del “peccato originale”: non che l’uomo è cattivo in sé, ma che ha cominciato a giudicare tutto, a dividere, a etichettare, a dire “questo è il male” — e così facendo ha rotto l’unità.

Condannare Israele per ciò che fa è giusto. Ma condannare gli ebrei, o un intero popolo, significa ripetere l’errore: quello di separare, giudicare, attribuire colpa invece che responsabilità.

Perché essere responsabili non significa essere colpevoli.

Non nel senso volgare della parola.

Al massimo siamo colpevoli di aver preso il posto di Dio, quando abbiamo cominciato a dire noi cos’è il bene e cos’è il male.

Con la parola.

La parola che crea e separa.

La parola che nomina le cose e spezza l’unità.

La parola che chiama “terra” o “cielo” quello che prima era “cielo e terra insieme”.

“Tutto è Atman”, dicono in Oriente. Ma noi abbiamo diviso, separato, e chiamato quando “giusto” e quando “sbagliato” ciò che prima era Uno.

E allora arriviamo al punto cruciale del mio ragionamento: il giudizio.

È lì che si compie il passaggio più sottile e più devastante.

Quando smettiamo di vedere il male nelle azioni e cominciamo a vederlo nelle persone, stiamo giudicando.

Stiamo dicendo: “Tu sei il male.”

E nel farlo, ci mettiamo — di nuovo — al posto di Dio.

Gesù questo lo dice chiaramente, più volte:

“Non giudicate, per non essere giudicati. Con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con cui misurate sarà misurato a voi”.

(Matteo 7,1-2)

“Non condannate, e non sarete condannati; perdonate, e vi sarà perdonato”.

(Luca 6,37).

“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro”.

(Matteo 7,12)

C’è un principio noto come Legge dello Specchio, presente in molte scuole spirituali e psicologiche. Dice così: ciò che giudichi negli altri è ciò che non hai ancora accettato in te stesso.

Anche il maestro indiano Sri Nisargadatta Maharaj, però, aveva capito quanto fosse difficile restare in questa verità.

Per questo, nella stanza dove accoglieva i suoi discepoli a Bombay, teneva alle pareti le foto di quelli che il mondo considera i “grandi cattivi” della storia: Adolf Hitler, Joseph Stalin, George W. Bush.

E quando gli chiedevano: “Perché queste immagini, maestro?”, lui rispondeva qualcosa del tipo:

“Se è vero che siamo tutti Uno, allora io devo imparare ad amare anche loro come me stesso. E siccome non ci riesco, me li sono appesi al muro, per guardarli ogni giorno, appena sveglio”. Era la sua forma di allenamento.

E ci vuole coraggio, per dire una cosa così. Coraggio e onestà anche intellettuale.

Perché è molto più comodo pensare che il male sia lì fuori, in un popolo, in una religione, in un politico, in una guerra lontana.

Ma quando smetti di giudicare come un dio e cominci a osservare come un uomo — fragile, spaventato, parte del tutto — allora succede qualcosa.

Non diventi cieco al male.

Ma smetti di confondere le azioni con le persone.

E così, magari, finalmente, puoi cominciare a cambiare qualcosa.

Non per difendere l’indifendibile.

Non per giustificare.

Ma per interrompere il ciclo.

Perché se davvero siamo stanchi di vedere il mondo che va a rotoli, dobbiamo forse chiederci se quel rotolare non dipende anche dal modo in cui lo nominiamo, lo separiamo, lo giudichiamo.

Dio, tra l’altro, non ha mai detto: “Questo è male.”

E non ha mai neppure creato dal nulla: ha solo separato ciò che c’era. E dopo ogni separazione “ha visto che era cosa giusta”.

Ha diviso la luce dalle tenebre, l’alto dal basso, il giorno dalla notte.

E lo ha fatto, penso, perché era l’unico modo per conoscersi: l’uno – dice qualcuno – si è piegato infinite volte per guardarsi, e l’uomo è proprio quel punto di coscienza originale al centro di questo processo che, destandosi dal torpore dell’essere, ha cominciato a esistere proprio quando si è cominciato a chiedere “chi sono?”.

Dio – o meglio: il Verbo – ha separato le cose per farcele conoscere, e però siamo stati noi, poi, a decidere che una era giusta e l’altra sbagliata.

E allora forse il vero peccato originale non è la disobbedienza.

È il giudizio.

Quel momento in cui abbiamo smesso di essere parte del mondo, e abbiamo iniziato a processarlo.

Chi vuole capire il male, deve imparare a guardarlo anche dove fa più paura: dentro di sé.

È lì che nasce la possibilità di guarigione.

Non nel perdono come sentimento, ma nella rinuncia a essere Dio.

E forse è proprio lì, in quel vuoto, che possiamo finalmente ricominciare.

Magari con una parola nuova.