A proposito di parole e concetti logori, oggi, se vi va, vi racconto cosa ho scoperto ragionando e cercando attorno a questo proverbio biblico.

“Il principio della sapienza è il timore dell’Eterno, e conoscere il Santo è l’intelligenza.”

(Proverbi 9:10)

Questo è un versetto molto famoso e a quanto pare spesso frainteso, perciò vi propongo di smontarlo con calma.

Partiamo dalla parola che blocca quasi tutti: “timore”.

Nel linguaggio comune, oggi, “timore” suona come paura. Ma non è quel tipo di paura lì.

Il testo ebraico usa la parola “yir’at”, che viene da una radice che indica sì il tremore, ma un tremore di rispetto, di meraviglia, come quello che ti prende davanti a qualcosa di grande, di misterioso, di inspiegabile. Tipo quando entri in una cattedrale da solo, in silenzio, e senza sapere perché abbassi la voce e cammini piano. O quando guardi il cielo di notte in montagna e per un attimo ti senti minuscolo ma vivo. Ecco, quel tipo di timore.

Quindi “il principio della sapienza” – cioè l’inizio, il fondamento, il primo passo – non è sapere tante cose, non è nemmeno il ragionamento puro. È renderti conto che tu non sei Dio. Che c’è qualcosa più grande di te. Che la realtà non sei tu a possederla, ma a servirla. E da lì, da quella postura interiore, da quello spostamento dell’ego, può iniziare forse la sapienza. Perché finché sei tu al centro di tutto, puoi essere brillante, ma non sei saggio.

Poi arriva la seconda parte del versetto, che è ancora più interessante:

“Conoscere il Santo è intelligenza.”

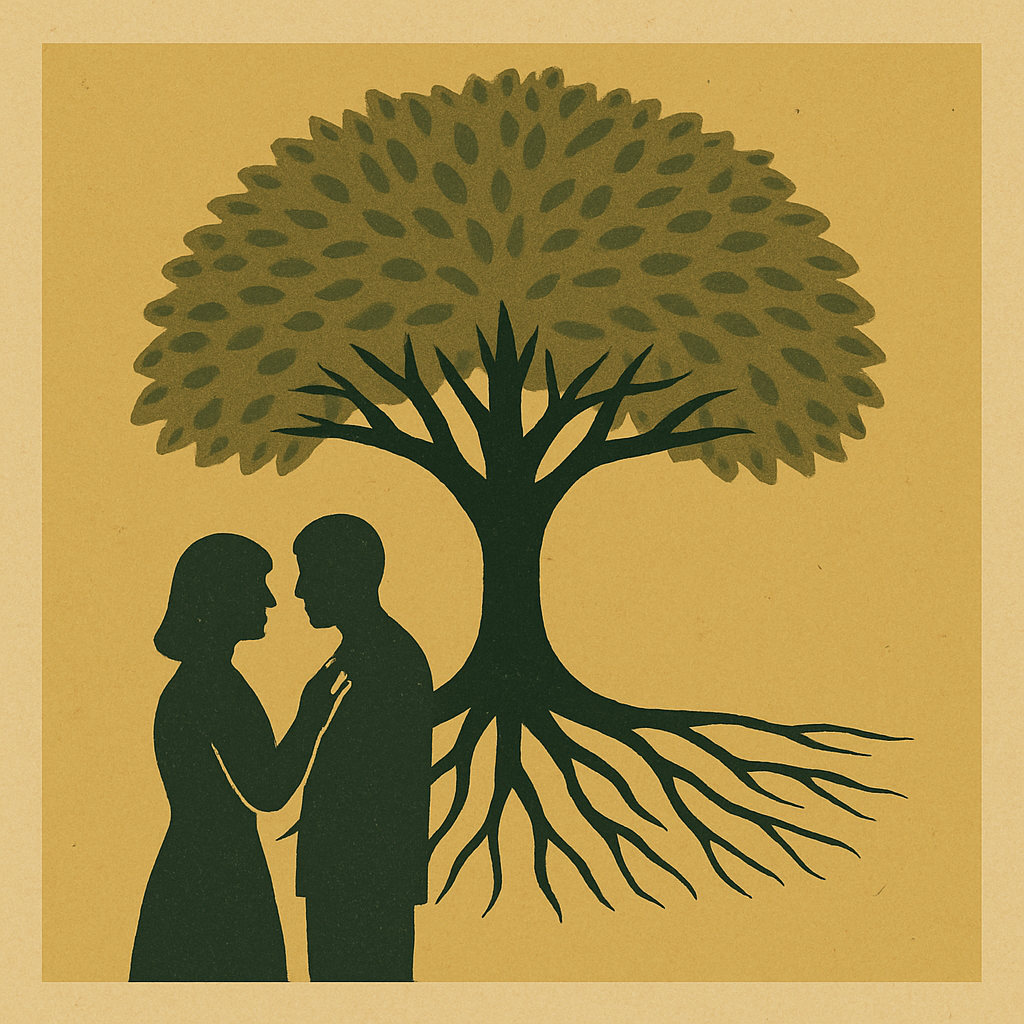

Qui il punto non è “sapere cose su Dio”. Non è una conoscenza scolastica. In ebraico c’è il verbo “yada‘”, che è lo stesso usato per dire che Adamo “conobbe” Eva. È conoscenza esperienziale, intima, relazionale. Non studi Dio. Lo frequenti. Ci stai in relazione. Lo ascolti. Lo interroghi. A volte lo contesti anche. Come si fa con una persona che ami e da cui vuoi verità.

E poi c’è quell’altro termine grosso: “il Santo”.

Cosa vuol dire “conoscere il Santo”?

In ebraico il termine è “qadosh”, che viene da una radice che significa “separato”, “altro”. Ma attenzione: non separato nel senso che è distante, lontano, irraggiungibile. È separato nel senso che non lo puoi dominare. È altro da te, ma non è scollegato da te. È il mistero che ti abita. È l’invisibile che sostiene il visibile. È il centro che non possiedi ma che ti contiene. È la tua stessa fonte. Non lo puoi ridurre, non lo puoi spiegare del tutto, ma ci sei dentro.

Santo non è “perfetto” nel senso moralistico. Santo è ciò che non è per il tuo uso. Non è disponibile al consumo. Non è manipolabile. È ciò che ti sfugge, che non si lascia dominare. È lo spazio dove non puoi entrare come se fossi a casa tua. È ciò davanti a cui, se ci entri in contatto, vieni cambiato.

In questo senso il Santo è il cuore del sacro, e capire il sacro vuol dire riconoscere che esiste una soglia. Una soglia tra ciò che puoi controllare e ciò che no. Tra ciò che puoi usare e ciò che puoi solo venerare. Tra ciò che puoi afferrare e ciò che ti invita ad ascoltare.

Mircea Eliade, storico delle religioni del Novecento, ha dedicato la sua vita a studiare il significato del sacro nelle culture umane. Per lui il sacro non era solo religioso, ma un’esperienza archetipica, una struttura della coscienza che ci riconnette al senso e all’origine. Così, mentre il Sacro è ciò che ha un centro, una fonte, una verticalità, il Profano è tutto ciò che è disperso, orizzontale, disconnesso. Ecco allora: conoscere il Santo vuol dire riconoscere il Centro. Non il tuo centro narcisistico, ma quello più profondo, che ti eccede e al tempo stesso ti abita.

E secondo il nostro proverbio, questa è l’intelligenza vera.

Non il calcolo, non la scaltrezza, non la logica fine a sé stessa, ma la capacità di entrare in contatto con ciò che è vivo, essenziale, originario. Non separato da te, ma neppure sotto il tuo controllo. Conoscere il Santo è uscire dalla bolla del “tutto mi riguarda”, del “tutto mi è dovuto”, e iniziare a muoversi con rispetto, con ascolto, con lentezza. Con l’intuizione che non siamo soli, e che c’è qualcosa che ci precede e ci supera, ma che possiamo incontrare.

E a un livello ancora più concreto, forse tutto questo riguarda anche il nostro modo di stare al mondo. Forse il Santo oggi si manifesta come la Terra stessa. Come l’aria. Come l’acqua. Come la foresta che brucia. Come l’equilibrio spezzato. Forse il “timore dell’Eterno” comincia proprio qui, quando ti rendi conto che ciò che stai devastando è anche “te”. Che non puoi distruggere l’ecosistema senza distruggere anche la tua anima o, “banalmente”, deturpare l’ambiente senza far ammalare il tuo corpo.

Forse “conoscere il Santo” vuol dire anche smettere di trattare il vivente come oggetto, e cominciare a riconoscerlo come parente. Come parte di te. Come te.

Curiosamente, tutto questo è molto simile a ciò che in oriente si chiama Dharma. Che non è una regola imposta dall’esterno, ma l’ordine profondo delle cose. Il ritmo nascosto del mondo, il modo in cui la vita fluisce quando non la ostacoli. Vivere secondo il Dharma significa vivere in accordo con la verità, con la tua vera natura, con ciò che tiene insieme ogni cosa. E in fondo è lo stesso movimento che descrive questo proverbio: rendersi conto che non sei il centro, che c’è un equilibrio più grande di te, e che l’intelligenza vera nasce quando ti allinei a quell’equilibrio, quando lo riconosci, quando lo onori.

Il timore dell’Eterno e la conoscenza del Santo sono, sotto un’altra lingua, la stessa intuizione: non sei qui per piegare il mondo alla tua volontà, ma per accordarti a ciò che il mondo è.

Insomma, se vogliamo davvero diventare più intelligenti – non più furbi, non più efficienti, ma più intelligenti nel senso profondo – dobbiamo forse reimparare a guardare. A stare. A non usare tutto. A fare silenzio.

E magari, ogni tanto, anche a tremare un po’.